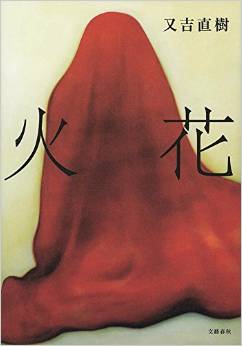

『火花』:又吉直樹

三度読みました。私には難しい小説でした。世に人気の漫才師像から、大きく右に偏き過ぎた漫才師と、左に寄り過ぎたままの漫才師二人の、漫才師はどうあるべきかについて純真に向かい合う、極めて真面目で、それに優しさ, ほろ苦さがある小説です。

熱海の花火大会の余興に呼ばれた漫才師、太鼓の音、花火の音、誰も足を止めて聴いてはいない。そこで会った二人の漫才師が師弟関係になる。

舞台を終えて初めて会った二人「申し遅れたのですが、スパークスの徳永です」とあらためて挨拶すると、その人は、「あほんだらの神谷です」と名乗った。これが僕と神谷さんとの出会いだった。僕は二十歳だったから、この時、神谷さんは二十四歳のはずだった。

——–神谷さんは「人と違うことをせなあかん」ということを繰り返し言い、焼酎を5杯ほど呑み赤らんだ顔の中で両目が垂れだした頃には、どのような話の流れでそうなったのか、僕は神谷さんに弟子して下さい」と頭を下げていた。それは、決してふざけて言ったのではなく、心の底から溢れた言葉だった。

主人公の僕、徳永は、テレビで見ているピースの又吉直樹のイメージとよく重なります。だから、主人公は作者の又吉として読み替えています。難しいのは、徳永が師匠として尊敬して寄りかかった、神谷の、つかみきれない漫才哲学です。芸人の世界です。神谷のような漫才師が実在しても不思議はないでしょう。それとも作者の又吉は、すべてを反転させる鏡に映った相反する自分の姿を、神谷に置き換えたのでしょうか。たがいに寄りかかりつつも、万人に笑いをとる漫才師になることはできませんでした。最後まで相反する個性的な長所を補い合って、平均になれなかった。それが花火ではなく「火花」だったんだと、勝手に解釈しています。

主人公の徳永が自分を分析している文があります。

僕は周囲の人達から斜めに構えていると捉えられることが多かった。緊張で顔が強張っているだけであっても、それは他者に持っていないことの意思表示、もしくは好戦的な敵意と受け取られた。周りから「奴は朱に交わらず独自の道を進もうとしている」と、半ば嘲りながら言われると、そんなことは露程も思っていなかったのに、いつの間にか自分でもそうしなければならない気になり、少しずつ自分主義の行動が増えた。—–

僕は神谷さんを、どこかで人におもねることが出来ない、自分と同種の人間だと思っていたが、そうではなかった。僕は永遠に誰にもおもねることが出来ない人間で、神谷さんは、おもねる器量があるが、それを選択しない人だった。両者には絶対的な差があった。

そんな神谷さんに寄りかかったいたため根本的なことを忘れかけていた。神谷さんの突発な行動、才能を恐れながらも、変態的であることが正義であるかのように思い違いをしていた。いや芸人にとって変態的で一つの利点であることは真実だけれど、僕はただ不器用なだけで、その不器用さえも売り物に出来ない程の単なる不器用に過ぎなかった。それを神谷さんの変態性と混同して安心していたのである。僕が思っていたよりも事態は深刻だったのだ。

この小説の優しさ、ほろ苦さは, “井の頭公園の「太鼓の太鼓のお兄さん!」”、”喫茶店でもらったビニル傘”、”神谷さんが同居していた真樹さんとの別れ”など、神谷の変態的な行動のなかにある純真な心を通して表現しています。

私が好きなところがある。徳永が、神谷の彼女、真樹さんを井の頭公園で見かけた描写です。

それから、真樹さんと何年も会うことはなかった。その後、一度だけ井の頭公園で真樹さんが少年と手を繋ぎ歩いているのを見た。僕は思わず隠れてしまった。真樹さんは少しふっくらしていたが、当時の面影を充分に残していて本当に嬉しかった。——その子供が、あの作業服の男の子供かどうかはわからない。ただ、真樹さんが笑っている姿を一目見ることが出来て、僕はとても幸福な気持ちになった。誰がなんと言おうと僕は真樹さんを肯定する。

徳永は漫才師を引退し、膨らんだ借金から逃げ回っていた神谷は漫才界の復帰のチャンスはない。「本当の漫才師というのは、野菜を売ってても漫才師やねん」と、二人は本当の漫才師になれるのでしょうか。

Amazon➡️火花 (文春文庫)

楽天 ➡️火花 (文春文庫) [ 又吉 直樹 ]