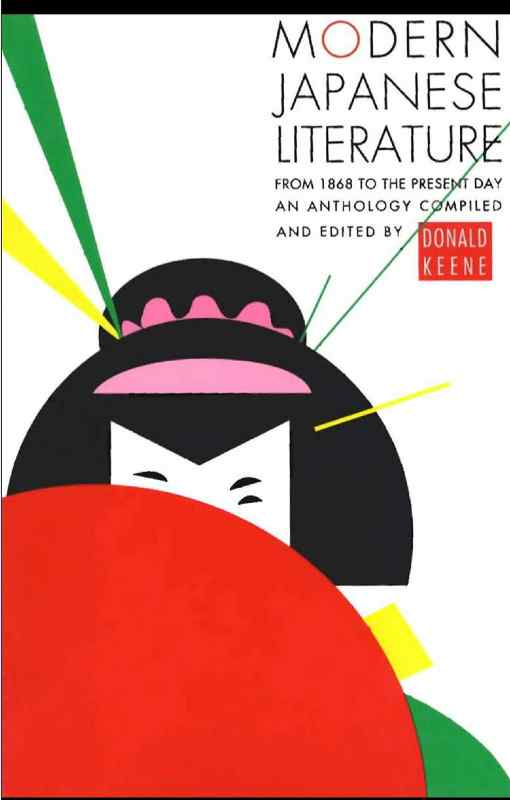

『Modern JAPANESE LITERATURE』:ドナルド・キーン監修

ドナルド・キーン翻訳の太宰治の『ヴィヨンの妻』は、ドナルド・キーン監修の『Modern JAPANESE LITERATURE』(近代日本文学)に収録されていた。

『Modern JAPANESE LITERATURE』は1956年に発行で、海外に日本文学を紹介した英文の本です。私はKindle版で購入しましたが、ペーパーバックだとかなりの厚さではないでしょうか。多くの外国人が翻訳に携わっていて、ボリュームがすごい。

1971年(明治四年)発行の『THE BEEFEATER by Kanagaki Robun』(仮名垣魯文の『安愚楽鍋』)から、1949年(昭和24年)発行の『OMI』(三島由紀夫の『仮面の告白』までの、約80年間のおもな小説、近代漢詩、近代俳句、近代短歌、近代詩の全文、または抜粋した翻訳が34編収録されている。小説家にはもちろん夏目漱石、森鴎外、芥川龍之介なども含まれています。

ドナルド・キーン翻訳の太宰治の『ヴィヨンの妻』

ドナルド・キーンは『人間失格』を翻訳しています。でもドナルド・キーンが『ヴィヨンの妻』も翻訳していたことは知りませんでした。

それぞれの翻訳の最初に短い作家の紹介が記されています。太宰治については;

Dazai Osamu, a member of a rich and influential family, was widely known during his lifetime, particularly to the younger generation, for his dissipation and excesses. His writings are autobiographical at least to the extent that we find in most of them the personage of a dissolute young man of good family, but Dazai was also gifted with a fertile imagination. His celebrity as a writer came after the war, with such stories as “Villon’s Wife” and the novel The Setting Sun.

「–彼の作品は、少なくとも、そのほとんどに名家の放蕩息子が登場する私小説です。しかし、太宰は類稀なイマジネーションを持っていた。ーーー」

たしかに、この『ヴィヨンの妻』は妻を一人称にして、強い妻と対比して放蕩な夫(自分)を上手く織り込んでいる。

原作と対比してドナルド・キーンの翻訳の一部を引用紹介します。

妻は小料理屋の夫婦に、夫が盗んだ5000円を明日中に必ず返すと約束する。返す当てなどなかった。一睡もできず、夜が明けた。妻は知恵遅れの子供をおぶって当てもなく家を出た。

どこへ行こうというあてもなく、駅のほうに歩いて行って、駅の前の露店で飴を買い、坊やにしゃぶらせて、それから、ふと思いついて吉祥寺までの切符を買って電車に乗り、吊皮にぶらさがって何気なく電車の天井にぶらさがっているポスターを見ますと、夫の名が出ていました。それは雑誌の広告で、夫はその雑誌に「フランソワ・ヴィヨン」という題の長い論文を発表している様子でした。私はそのフランソワ・ヴィヨンという題と夫の名前を見つめているうちに、なぜだかわかりませぬけれども、とてもつらい涙がわいて出て、ポスターが霞んで見えなくなりました。

吉祥寺で降りて、本当にもう何年振りかで井の頭公園に歩いて行って見ました。池のはたの杉の木が、すっかり伐り払われて、何かこれから工事でもはじめられる土地みたいに、へんにむき出しの寒々した感じで、昔とすっかり変っていました。坊やを背中からおろして、池のはたのこわれかかったベンチに二人ならんで腰をかけ、家から持って来たおいもを坊やに食べさせました。

I set out aimlessly and found myself walking in the direction of the station. I bought a bun at an outdoor stand and fed it to the boy. On a sudden impulse I bought a ticket for Kichijoji and got on the streetcar. While I stood hanging from a strap I happened to notice a poster with my husband’s name on it. It was an advertisement for a magazine in which he had published a story called “François Villon.” While I stared at the title “François Villon” and at my husband’s name, painful tears sprang from my eyes, why I can’t say, and the poster clouded over so I couldn’t see it.

I got off at Kichijoji and for the first time in I don’t know how many years I walked in the park. The cypresses around the pond had all been cut down, and the place looked like the site of a construction. It was strangely bare and cold, not at all as it used to be. I took the boy off my back and the two of us sat on a broken bench next to the pond. I fed the boy a sweet potato I had brought from home. “It’s a pretty pond, isn’t it? There used to be many carp and goldfish, but now there aren’t any left. It’s too bad, isn’t it?” I don’t know what he thought. He just laughed oddly with his mouth full of sweet potato. Even if he is my own child, he did give me the feeling almost of an idiot.

すごくお得な本です。

『Modern JAPANESE LITERATURE』

Amazon

楽天